プロフィール

会社員 兼 Resfeber Inc. 代表取締役

WSD37期ブルーコース卒, PRSJ認定PRプランナー

普段は事業会社の新規事業創造プログラムの運営を担当。

事業会社での人事、広報/PRを経験した際、仕事に広がりを持たせるためにワークショップを取り入れる。

会社員をしながら個人の活動を広げるために会社を設立。PRやワークショップに関する事業を展開。

認定WSD資格 取得年度

2022年度

主な活動地域

福岡・東京・沖縄

私のワークショップを語る3つのキーワード

※ワークショップにおける自分自身の「特質」を踏まえたキーワード3つを説明しているものです。

意義・目的の追求

観察し、見立てる

高め合う場づくり

1. 意義・目的の追求

本当にその目的に対し、ワークショップという手法が最適な手段なのか?

ワークショップという手法に慣れているチームほど、ワークショップが目的化してしまいがちです。組織の場合、もしかしたら単なる業務フローの変更や、何らかの意思決定を行うことで課題が解決してしまうことも多々あるでしょう。ワークショップを万能薬と思わずに、常に最適な手段を探り続け、場合によってはワークショップを実施しない決断をすることも含めて提案します。

2. 観察し、見立てる

組織開発が目的のワークショップは、ワークショップをデザインする立場の者も、参加者の日々の関係性や業務内容の理解が不可欠だと考えます。それらの理解するために、事前のヒアリングや業務に関するインプットをすることで、成果につながるワークショップを設計の実現に努めます。場は、参加者がひとり変わるだけでも異なる化学反応を起こすものだと考えています。ある意味では「汎用性がない」ワークショップかもしれませんが、その時の参加者に合わせた設計ができるよう事前に観察し、見立てることが大切だと思います。

3. 高め合う場づくり

組織開発やインプットを目的とした研修に対してワークショップを実施する際、どれだけその場で能動的に考え、一緒に学んだ知識を使う機会を持ったかで学びの総量やその後のチームの活動は大きく変化します。日々の業務を一旦止めてワークショップを通じた対話・学びを設けることで、その後の関係性が本当により良くなるために、普段の関係性を一歩だけ飛び越えた高めあいができる場作りを心がけます。一緒に同じ立場で考え、学び合い、高め合うことで、明日からの行動につながるワークショップを目指します。

ワークショップ実績

・2021年〜 CANTERA Academy ワークショップ型授業講師

・2022年〜 北海道 東川町立東川日本語学校 広報倶楽部 外部講師

・2022年 福岡市雇用労働相談センター主催 採用広報ワークショップ

・2022年 東名阪キャリコン勉強会会員向けワークショップ

・2022年 企業内ワークショップ型研修(ダイバーシティ研修/行動規範定着研修/リーダー向けワークショップ/新卒社員向け研修)

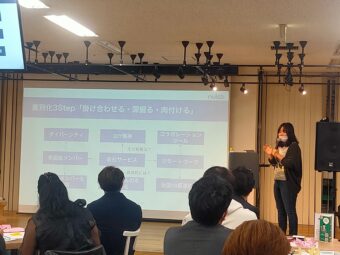

・2024年 事業会社向け採用広報ワークショップ

その他、企業内研修の実績あり。