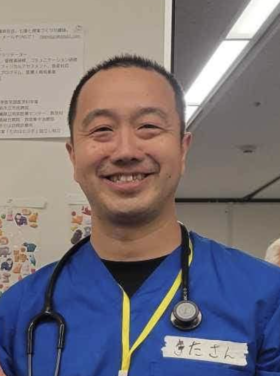

プロフィール

1980年、東京都大田区出身。2009年〜沖縄県在住。

神奈川県で医師になり、沖縄に移住。救急医療(ER・ICU・ドクターヘリ)に従事していました。医療者教育を特に深く学び実践してきました。管理職の役割を通じて、しあわせに働くこと、その環境作り・チーム作りへの興味が高まり、もともと大好きな教育への興味と混ざり独立しました。「たのはたラボ」を立ち上げ、研修講師やワークショップデザイナー、ファシリテーター、産業医として活動。みんながもっと楽しく働く未来のために、学びの場をつくっています。教える/教わるでなく「学びあう」場づくりを目指しています。

◯資格

フィンランド教育庁認定ファシリテーター

産業医科大学産業医学ディプロマ

アクティブ・ブック・ダイアログ®協会 認定ファシリテーター

認定WSD資格 取得年度

2024

主な活動地域

沖縄県を拠点に、全国で活動中。

私のワークショップを語る3つのキーワード

※ワークショップにおける自分自身の「特質」を踏まえたキーワード3つを説明しているものです。

衝動を活かす

自己表現できるように

熱意で巻き込む

1. 衝動を活かす

参加者の衝動を引き出し活かすワークショップを心がけている。どんな目的でも、参加者1人1人の内なる衝動が活かされるかどうかが全てに影響すると考えている。全てとは、ワークへの参加度、対話や作業の質、プロセスにおける喜び・楽しみ、ワークの結果への満足、現実世界での行動、など。他者とのことや集団のこと、社会のことと向き合うようなWSであっても、原動力であり質を左右するのは参加者に衝動が生まれ活かされたか、だと考える。そのために重視していることはいくつもある。[目的]WSの目的や主催者の意図と、参加者の関心が重なるようにする。[主体性]どんなときも「参加者が選択する」という機会を多く創る。次項の「自己表現」もこの「衝動を活かす」の手段の1つである。

2. 自己表現できるように

必ず参加者が自らのことを言葉にしたり何らかの形で表現できるようにしている。その時間を十分にとることを最優先にしている。まず、「独り」で考えアウトプットする時間をとる(書く、作る)など。グループワークの前にこのステップを常にとることで、いろいろな参加者が自己表現する機会を失いにくい。自己表現には他者が必要であり、参加者同士の関係性構築(アイスブレイク)や聴く姿勢の共有(ルール提示)は重要である。そのためにも、グループ作業/対話は小さいサイズ(3or4)を基本としている。ワークでは制限やルールの明示と余白のバランスを考えデザインする。WSで得たもの・感じたこと・考えたことを言語化し現実とつなげるステップを重視している。これらの工夫は全て参加者が自己表現できるように、と考え行っている。

3. 熱意で巻き込む

冒頭で、WSの目的や主催者の意図を共有する時間をとるが、そのときにしっかり熱意とともにわかりやすく説明している。また、自分(WSD)がテーマそのものへの関心が高いことが多いので、WSの終盤に自分の考えを話す。そのときも自分の熱意とともに考えを届けている。ある観点からは、デザイナーは自分が存在しなくても成功するWSをデザインすべきだし、ファシリテーションも参加者やワークとの距離を調整しながら冷静にかかるべき、とも言える。しかし、私のスタイルは、参加者を引っ張って活動目標や学習目標に向かっていくものである。

ワークショップ実績

ハワイ沖縄医学教育フェローシップ(指導医養成)「効果的なフィードバック」

沖縄県医師会主催「医師の幸福感を語る対話ワークショップ」

医療介護福祉従事者向け教え方講座「たーがしーじゃか!?」

企業研修「アンガーマネジメント」「あなたの話が伝わらないただ1つの理由」

看護師特定行為研修・看護師海外派遣NGO研修「看護師が臨床推論で命を救う」

他